(2.3.1) Pohlitzer Kirche

Evangelisch-lutherische Pfarrkirche Greiz-Pohlitz

Inhalt:

* Die Pohlitzer Kirche

* Die Kirche von außen

* Das Innere der Kirche

* Schmückende Details

* Das Umfeld der Kirche

* Pohlitz und der Byzantinismus

Die Pohlitzer Kirche steht auf einer der zahlreichen Anhöhen, die die Stadt Greiz umgeben, auf dem Pohlitzberg. Sie gehört zum Stadtteil Greiz-Pohlitz und ist zu finden in der Pohlitzer Straße 137. Wegen seines exponierten Standortes ist das Gotteshaus von den gegenüber liegenden Anhöhen, etwa vom Tempelwald oder vom Hainberg aus gut zu sehen.

Vom Nordhang des Irchwitzberges aus gesehen: auf dem Bergrücken

die Pohlitzer Kirche, im Vordergrund im Tal die Aubachtaler Kirche.

Vom Hainberg aus gesehen: Pohlitz mit dem Kirchturm

Die Kirche steht mitten auf dem dazugehörenden Gottesacker. Sie wurde 1893 bis 1894 von Architekt Oscar Mothes, einem Gottfried-Semper-Schüler, erreichtet. Baustilistisch sehen wir eine Verbindung von Neoromanik und Neobyzantinismus. Der dominierende Kirchturm lässt auf den ersten Blick leicht übersehen, dass die Kirche kein Langhaus hat. Der Gottesdienstraum ist ein zentraler Kuppelbau.

Folgende am Bau beteiligte Firmen konnten namhaft gemacht werden:

* Maurerarbeiten: Maurermeister H.P. Hoffmann, und Maurermeister Wilhelm Jesumann, Greiz

* Steinmetzarbeiten: Wutzler und Beuthner, Greiz

* Zimmerarbeiten: Otto Eduard Hoffmann, Greiz

* Malereien, einschl. Deckenfresco der Apsis: Scheer und Treuner, Greiz

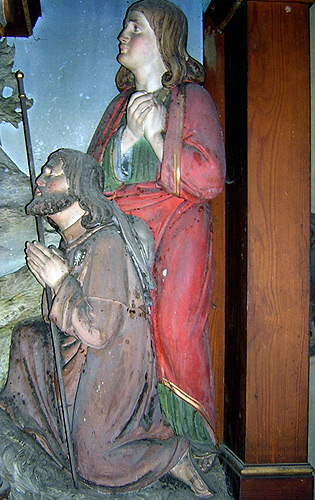

* Holzfiguren des Altars sowie Reliefs der Kanzel: Franz Xaver Rietzler, München (Klein)

Schön, wie damals ortsansässige Baufirmen in das große Bauvorhaben einbezogen wurden.

Schauen wir uns das Gotteshaus zunächst von außen an.

Die entlaubten Bäume geben den Blick frei. Wir sehen zwischen

dem Turm und dem östlichen Querhaus die Kuppel des Zentralbaues.

Giebel des östlichen Querhauses

Das Maßwerk des großen Querhausfensters befremdet

durch seine Schmucklosigkeit. Es wirkt wie nachträglich eingesetzt.

Portal im östlichen Querhaus

Wir sehen den Sockel aus Schieferblöcken, die Granitstufen, den Oberbau aus Backstein,

die Einfassung der Tür und den Kämpfer, der das Oberlicht abtrennt, aus Sandstein gefertigt

und schön geschmiedete Beschläge und Bänder auf dem Holz der Tür.

Sakristeitür

Ausschnitt der Sakristeitür mit kunstgeschmiedetem Türband

Außenansicht der Sakristei, zwischen östlichem Querhaus und nördlichem Chor. Auch

hier ist an den Fenstern das merkwürdig glatte, neuzeitlich wirkende Maßwerk zu sehen.

Kirche von Nordosten, links Turm und östliches Querhaus, in der Mitte oben

die Kuppel des Zentralbaues, darunter die Sakristei, rechts Chor und Apsis.

Chor mit Apsis, rechts im Bild Taufkapelle

Kirche von Nordwesten, zu erkennen sind Apsis und Chor, Taufkapelle,

darüber die Kuppel, rechts das westliche Querhaus und der Turm.

Kirche von Westen, links die Friedhofskapelle

Hauptportal unter dem Turm

Türbeschlag am Hauptportal

Türband am Hauptportal

Unterer Teil des Turmes

Oberer Teil des Turmes

Oberer Teil des lang gestreckten Turmhelmes mit dem filigranen Bekrönungskreuz

Lünette des Hauptportals

Freitreppe mit Geländer vor dem Hauptportal

Säulengruppe am Hauptportal

Turm von Südwesten

Turmbasis von Südosten

Nebenpforte am Turmschaft

Fassadendetail am Turm

Verdachte Serliana am Turmschaft

Das Innere der Kirche

Blick durch den Zentralbau zum Altar:

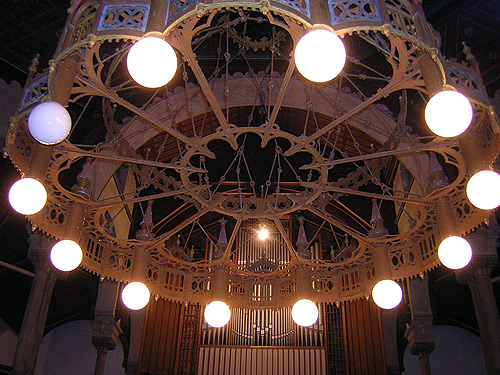

Blick vom Altar aus zur Orgel mit dem gewaltigen Kronleuchter unter der Kuppel:

Querhaus:

Orgelempore:

Die Kuppel von innen. Das Oberlicht musste verschlossen werden, um es abzudichten.

Fenster:

Die bleiverglasten Fenster sind durchweg relativ schlicht gestaltet.

Das steht in Gegensatz zu der ansonsten reichen Ausschmückung des Gotteshauses.

Fenster in der Taufkapelle

Lünette über dem Hauptportal von Innen

Altarraum:

Kanzel und Zugangstreppe

Kanzel

Kanzelbild David und Jesaja

Kanzelbild Johannes der Täufer und Paulus

Kanzeltreppe

Kanzeldach, Detail

Kanzeldach

Lektorenpult

Altar:

Altartisch ohne Decke

Evangelisten an der Apsiswand:

Deckenfresko in der Apsis

Innentüren:

Eingang zur Taufkapelle:

Hauptportal:

Schnitzwerk und Zimmermannsarbeiten:

Hölzerner Dienst für die Empore

Deckenverschalung in der Taufkapelle

Schmückende Details

Ornamentale Malereien auf Holzflächen:

Brüstung einer Empore:

Verzierung am Orgelprospekt:

Wandverkleidung:

Steinmetzarbeiten:

Kapitell

Säulen im Kuppelbau

Kapitell unter einer Empore

Doppelkapitell

Säule vor der Apsis:

Seitenempore

Abstützung des Altartisches

Kapitell vor der Apsis

Fußböden:

Abdeckung des Heizungsschachtes:

Ausstattungsgegenstände:

Notenschränkchen auf der Orgelempore

Sitzfläche eines Stuhles auf der Orgelempore

Harmonium:

Spendenkasten

Wange einer Kirchenbank

Anzeigetafel für die Kirchenliedfolge

Taufbecken:

Verkleidung der Heizung:

Schrank in der Sakristei

Kruzifix

Wandleuchter

Schlossbeschläge eines Schrankes

Wir haben eine Vielzahl von schönen Details aus dem Inneren des Pohlitzer Gotteshauses zeigen können. Nicht alles befindet sich im Bestzustand. Um alles auf Hochglanz polieren zu können fehlen gegenwärtig die materiellen Möglichkeiten. Trotzdem ist auch im aktuellen Zustand die Kirche eine besondere Sehenswürdigkeit der sakralen Kunst der Gründerzeit.

Das Umfeld der Kirche

Die Friedhofskapelle:

Friedhofskapelle von Osten

Seitliche Eingänge der Friedhofskapelle. Bei aller Schlichtheit

gefallen die gemauerten Rundbögen über den Maueröffnungen.

Kapelle von Südwest mit Hauptportal

Gräber:

Grab von Albin Franck, erster Pfarrer der Kirchgemeinde Pohlitz

Grab Albert Geyer, steinerne Grabtafel:

Detail, schmückende Steinmetzarbeit

Grabeinfassung Grabstätte Geyer

Gründerzeitlicher Obelisk als Grabstein auf der Grabstätte Carl August Braun

Der Obelisk ist stilistisch überwiegend gründerzeitlich geprägt.

Das betrifft die gesamte Gestalt des Obelisken und die Schriftgestaltung.

Man beachte die prächtigen Initialen und auch die Verzierung.

Und trotzdem finden wir ein Ornamentband aus Eichenblättern,

das stilistisch über den Historismus hinausweist.

Pfarrhaus:

Das zugehörige Pfarrhaus, das zur gleichen Zeit wie die Kirche entstanden ist, hat ebenfalls einige Schönheiten zu bieten.

Gesamtansicht von Süden

Giebel im Mansardenbereich

Westseite, die zur Kirche gewandt ist

Giebel der Westseite

Sims und Fensterbogen

Fensterbord mit Abstützung

Giebel der Südseite in Nahaufnahme

An der Straße gelegene Ostfassade

Oberteil des Blendfensters

Treppenaufgang im Pfarrhaus

Wir beenden damit unseren Rundgang im Gebäudeensemble der Pohlitzer Kirche. Wir fanden ein schönes Beispiel dafür, dass Kirche, Pfarrhaus und Friedhofskapelle, die zur gleichen Zeit Ende des XIX. Jahrhunderts entstanden, ihre originale Schönheit stilrein weitgehend bewahren konnten.

Die Pohlitzer Kirche und ihr Umfeld ist eine hervorragende Sehenswürdigkeit der Stadt Greiz.

Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, das Gotteshaus ein wenig bekannter zu machen.

Wir danken Herrn Pfarrer Bergmann und seiner verehrten Ehefrau für ihre Aufgeschlossenheit sowie freundliche Unterstützung.

Pohlitz und der Byzantinismus

Wir hatten am Anfang des Beitrages über die Pohlitzer Kirche gesagt, das Bauwerk sei neoromanisch-neobyzantinistisch geprägt.

Das Romanische, etwa die durchgehend halbrunden Wölbungen über den Maueröffnungen ist bekannt und kann von jedem Betrachter schnell aufgefunden werden.

Was aber ist das Byzantinische. Byzanz hat in Westeuropa weniger Einfluss erlangt.

Deshalb ist dieser Stil landläufig weniger bekannt.

Welche byzantinischen Stilelemente hat Architekt Oscar Mothes verwendet?

Konstruktion des Hauptkörpers des Gebäudes als Zentralbau mit Kuppel

Polygonale Begrenzung der Rotunde …

und der Innenkuppel

Hufeisenbogen, der ideale halbkreisförmige Bogen geht über die Halbkreislinie hinaus

und setzt an, sich zum Vollkreis zu schließen. Dadurch verdickt sich die Bogenbasis.

Die Hufeisenbögen haben auch in der orientalisch-muslimischen Baukunst bis hin

nach Andalusien Verbreitung gefunden.

Die Innenlinie des Rundbogens wird durch aufgesetzte regelmäßige Nasen aufgelockert.

Auch diese Manier ist in der orientalisch-muslimischen Architektur viel verwendet und

weiter entwickelt worden. In Pohlitz ist der Effekt nicht in Stein gearbeitet, sondern wird

durch Holzverkleidungen erreicht.

Verwendung besonders schlanker, monolithischer Säulen,

die einen kräftigen Mauerbogen tragen.

Kapitelle, die in der oberen Hälfte einen quadratischen Querschnitt haben, sich aber

in Richtung Säule zusammenziehen und mit kreisförmiger Fläche auf die Säule stoßen.

Fresco in der Apsiswölbung

Wir haben also schon eine beachtliche Zahl von byzantinischen Stilzitaten gefunden,

und die geben dem Gebäude auch ein besonderes Gepräge.

Schlussbetrachtung:

Wir haben in Gestalt der Pohlitzer Kirche ein großartiges Sakralbauwerk aus der Gründerzeit kennen gelernt. Zu Unrecht steht es etwas am Rande des Interesses. Nur selten verirren sich Greizer und Besucher der Stadt hierher. Das hat aber auch sein Gutes gehabt. Viele Schönheiten blieben unverfälscht erhalten.

Der Reiz der Pohlitzer Kirche ergibt sich aus mehreren Bedingungen, die auf glücklicher Weise zusammentreffen:

* exponierter Standort auf einer beachtlichen Anhöhe über der Stadt Greiz

* geschlossenes Ensemble mit Kirche, Pfarrhaus, Friedhofskapelle und Friedhof – alles zur gleichen Zeit, im gleichen Stil entstanden

* originelle gründerzeitliche Architektur mit der seltenen Kombination von romanischen und byzantinischen Stilelementen

* die ursprüngliche innere Ausschmückung und Ausstattung sind weitgehend erhalten

* das Gotteshaus und alles, was es im Inneren birgt, stellt ein einzigartiges, stilreines Ensemble gründerzeitlichen Kulturgutes dar.

Es wird eine Zeit kommen, in der viele Besucher aus Nah und Fern diese Kostbarkeit des Pohlitzberges sehen wollen. Wir wünschen der Pohlitzer Kirche eine kräftige Investition, um alle Schönheiten zu erhalten und zu pflegen. Behutsame Restaurierung sollte es sein, keine Modernisierung. Das wird dafür sorgen, dass die Anziehungskraft der Pohlitzer Kirche stetig steigen wird.

Quelle:

Klein, Sven: Faltblatt

Stand 2013